最初の訪問日:平成14(2002)年6月16日(日)

平成21(2009)年3月29日(日)、神奈川県箱根で天之忍穂耳尊と九頭龍の跡を訪ねる・・

箱根神社 | 箱根神社隣の九頭龍神社(新宮) | 万巻上人の奥津城| 芦ノ湖畔の九頭龍神社(本宮) | 弁財天社 | 白龍神社 | 駒ケ岳の箱根元宮 | 箱根の神山 |

九頭龍神社(新宮)

九頭龍神社(新宮)

『秀真伝(ほつまつたゑ)』の記述に基づけば、戸隠に留め置かれているはずなのであるが、同じような筋の物語で芦ノ湖に現れている。

戸隠の物語と芦ノ湖の物語をどのように捉えなおせばよいのだろうか?

平成21(2009)年に九頭龍や高龗神を追求した結果を2つの論考にまとめた。

「越前名蹟考」に記載されている平泉寺白山神社の九頭龍高龗神(たかおかみのかみ)とはどういう神なのか?

「ハコネ」とは「育む根」であるとするところからみると・・

平成22(2010)年3月11日に整理しながら、「ハコネ」の大涌谷の熱は「根の国」をも育んでいるのかもしれない、と思うようになった。九頭龍の源泉が箱根にあるということは、その源泉は根の国の白山にもあるということなのだろう。

箱根神社並びの九頭竜神社は湖水祭に因み平成庚辰(2000年)に芦ノ湖畔の本宮から分霊を奉遷した。

平成14(2002)年6月16日、九頭龍神社の本宮を訪ねようとしたが、陸地からだと私有地を通らなくてはならないため、参拝にいけなかった。本宮への参拝は船便で行かなければならないらしい。

平成14(2002)年6月16日、九頭龍神社の本宮を訪ねようとしたが、陸地からだと私有地を通らなくてはならないため、参拝にいけなかった。本宮への参拝は船便で行かなければならないらしい。

拝殿

ご祭神

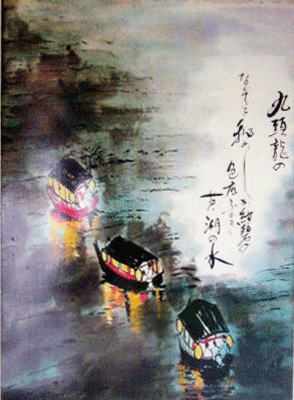

九頭龍大神湖水祭の様子

当神社は、湖水祭に因んで建立された新宮であります。本宮は、芦ノ湖の湖心近く御鎮座されている『九頭龍神社』であります。この地に御分霊を奉還し、鎮祭されました由縁は、古くから湖水祭・庭上の儀が執り行はれてきた祭場でありますから、これを継承発展させるとともに、お詣りしやすいやうにと願い、平成庚辰(かのえたつ)の年を卜(ぼく)して建立されたものであります。

当神社は、湖水祭に因んで建立された新宮であります。本宮は、芦ノ湖の湖心近く御鎮座されている『九頭龍神社』であります。この地に御分霊を奉還し、鎮祭されました由縁は、古くから湖水祭・庭上の儀が執り行はれてきた祭場でありますから、これを継承発展させるとともに、お詣りしやすいやうにと願い、平成庚辰(かのえたつ)の年を卜(ぼく)して建立されたものであります。この湖水祭は、奈良時代の天平宝字元年(757年)、万巻上人が湖に棲む『九頭の毒龍』を調伏し、湖の主・龍神として鎮斎されたのに始まります。爾来、1243年連綿として龍神湖水の祭が継承され、執行されています、これは、箱根神社創建の由来を物語る大切な祭典(8月1日の例祭)の宵宮祭とし行はれてをります。

この祭典はまづ、神前の御供(ごく)と神酒を献じて祝詞を奏し、神楽を舞ひ、祈願をこめたのち、御供(ごく)を唐櫃(からひつ)に納めて捧持し、行列を整えて湖畔へと向かいます。岸辺で小舟にのりかえ、御供船、楽船、お伴船の順で進発しますが、しかし湖上の大鳥居前から先は、宮司が唯一人ゆく御供船のみが湖心に漕ぎ出していき、神秘の神事(御供の献納)を行う一社伝来の特殊神事であります。

なほ特殊神饌の御供は、三升三合三勺の赤飯ですが、これは精進潔斎した神職が忌籠りして奉仕し、お炊上げして、新調のお櫃に納めて神前に供するもので、一切余人の手をかりず、不浄があってはならぬと、これを他人が窺ひみることも禁じられています。

『秀真伝(ほつまつたゑ)』が伝える九頭龍・・

今から10万年前、『秀真伝(ほつまつたゑ)』では戸隠命が

「汝持子よ、日に三度の炎の苦しみを断つべきであるぞ。わが神饌を食み、戸隠宮に慎み居れ。わが身の善悪を知り、善を守ればやがて罪は消えうせるであろう。また人と生れることもできようぞ。大蛇の緒を切るべし」

と九頭龍の持子を諭されている。

善知鳥神社(青森県青森市)「汝持子よ、日に三度の炎の苦しみを断つべきであるぞ。わが神饌を食み、戸隠宮に慎み居れ。わが身の善悪を知り、善を守ればやがて罪は消えうせるであろう。また人と生れることもできようぞ。大蛇の緒を切るべし」

と九頭龍の持子を諭されている。

この時の九頭龍・持子に関するものが下のリンクである。

| 能生白山神社(新潟県糸魚川市) | 関山神社(新潟県妙高市) | 九頭龍社(長野県長野市) |

神奈川県箱根芦ノ湖畔にある九頭龍神社(本宮) | 神奈川県箱根神社境内地にある九頭龍神社(新宮)

| 平泉寺白山神社(福井県) | 舟橋の黒龍神社(福井県) | 毛谷黒龍神社(福井県) | 三井寺の九頭龍(滋賀県大津市) |

「越前名蹟考」に記載されている平泉寺白山神社の九頭龍 | 高龗神(たかおかみのかみ)とはどういう神なのか?

『秀真伝』(八幡書店刊、鳥居礼編著)下巻「御機の二十八」より

| 大己貴命 | 一姫お娶る | 一姫とは竹子姫(田紀理姫)のこと |

| 子の島津大人 | 三つ姫祭る | 三つ姫とは宗像3女神の竹子姫(田紀理姫)・湍子姫(江ノ島姫・多岐津姫)・田奈子姫(市杵島姫)のこと |

| 外が浜 | 厭(いと)う安潟 |

三つ姫を外が浜に厭(いと)う安潟神として祭る。 青森市に善知鳥(うとう)神社がある。善知鳥(うとう)は青森市の鳥に指定されている。母鳥が「うとう」と呼ぶと、子鳥は「やすかた」と答える。猟師が母鳥の声をまねて子鳥を呼び出し捕える、と母鳥は空にあって血の涙を流したという。 |

| 神の御食 | 食む厭(うと)うあり | |

| 九頭の | 大蛇が食めば | 青森市に善知鳥(うとう)神社の周辺に八岐大蛇の姉である持子の九頭龍が潜んでいた。 |

| 島津大人 | 羽々矢斬り振れば | 島津大人とは宗像3女神の長女・竹子姫の子。 |

| 逃げ至り | 越の洞穴 |

善知鳥神社(うとう~青森県青森市)周辺から九頭龍は逃げ出し、能生白山神社(のうはくさん~新潟県糸魚川市)周辺に至り、関山神社(新潟県妙高市)を通り、戸隠に逃げ延びた。この由縁により、戸隠神社ガ九頭龍の頭で、関山神社(新潟県妙高市)が九頭龍の胴で、能生白山神社(のうはくさん~新潟県糸魚川市)が九頭龍の尻尾であるといわれるようになった。 (※)月の光>新潟県の奴奈川神社と弥彦神社 |

| 掘り抜けて | 信濃に出れば | |

| これお告ぐ | 伊勢の戸隠命 | |

| 馳せ帰り | 「汝は恐る | 戸隠命は伊勢の天照神の元で勅使をしている。 |

| これ如何」 | 答えて「昔 | |

| 二人大蛇 | 姫に生まれて | 持子が姉で、早子が妹。八岐大蛇は、早子と生まれて、宗像三女神(竹子姫・湍子姫・田奈子姫)を生み、九頭龍は姉の持子と生れて、菩卑命を生む。 |

| 君召せば | 持子は御子生み |

九頭龍の持子が生んだのは菩卑命。 九頭龍は自分の犯した罪の中でも、子の菩卑命を案じたのだ。 これは青森市の善知鳥(うとう)の伝承から読み取れるかもしれない。 母鳥が「うとう」と呼ぶと、子鳥は「やすかた」と答える。猟師が母鳥の声をまねて子鳥を呼び出し捕える、と母鳥は空にあって血の涙を流したという。 |

| 典侍(すけ)となる | 早子は姫生み | 宗像三女神(竹子姫・湍子姫・田奈子姫)は八岐大蛇の化身であった早子の罪を祓うべく、日本各地を周った。その名残が、日本各地に残る弁財天社である。 |

| 内局(うちつぼね) | 内(うち)瀬織津姫が | |

| 御后(みきさき)に | なるお持子が | |

| 殺さんと | 妬めば早子は | |

| 君お強い | 弟君請えど | ここの君は素戔嗚命のこと。 |

| 顕はれて | ともに流浪ふ | |

| 赤土命が | 女お弟君に | 速吸姫のこと。 |

| 因むおば | 早子が大蛇に | |

| 噛み殺す | 弟足名椎命が | |

| 女お請ゑば | 七姫までは | |

| 噛み食らふ | 時に素戔嗚尊 | |

| これお斬り | 身を安潟と |

八岐大蛇の化身であった早子は素戔嗚尊に退治された。 今から160万年前のことだ。 |

| 祭るゆえ | また大山祗命の | |

| 娘と生まれ | 妹お妬む | 磐長姫と生まれる。 |

| 罪の鳥 | また持子大蛇 | |

| 瀬織津姫お | 噛まん噛まんと | |

| 百五十万穂 | 蝦夷白竜(えぞしらたつ)の |

九頭龍は150万年もの間、瀬織津姫を噛み殺そうと、蝦夷白竜の岳に潜んでいた。 八岐大蛇が退治されたのは今から160万年前の出来事だから、九頭龍が戸隠の宮に留まったのは、今から10万年前の出来事だろう。 |

| 岳に待つ | 今神となる | |

| 空しさよ」 | 戸隠命曰く | |

| 「汝今 | 日三の炎お | 九頭龍の化身であった持子は、戸隠命に諭される。 |

| 断つべしぞ | わが御食食みて | |

| 下に居れ | 祥禍身お守れば | |

| 罪消えて | また人なるぞ | 「汝持子よ、日に三度の炎の苦しみを断つべきであるぞ。わが神饌を食み、戸隠宮に慎み居れ。わが身の善悪を知り、善を守ればやがて罪は消えうせるであろう。また人と生れることもできようぞ。大蛇の緒を切るべし」 |

| 緒お切れば | 万のヲタウの | |

| 山ぞハコザキ」 |

『秀真伝(ほつまつたゑ)』が伝える天之忍穂耳尊の神上がり・・

忍穂耳尊の遺言 ー『秀真伝』 (八幡書店刊、鳥居礼編著)下巻「御機の二十四」より

| 八万年経て | ||

| 日高見の | 君より召せば | |

| 諸ともに | 宮に上れば | |

| 父帝 | 御子二方に | |

| 勅(みことのり) | 「われ齢老ひ | |

| 日足るゆえ | 今より兄も | |

| 名は大和 | 飛鳥治君と | |

| 原治君(はらをきみ) | ともに睦みて | |

| 兄弟(ゑと)神の | その日その民 | |

| 守るごとく | 兄弟(ゑと)しかと聞け | |

| 国民お | 我が物にせな | |

| 君はその | 民は君なり | |

| 田は育根(はこね) | 二枝(ふたゑ)恵みぞ |

「ハコネ」は「育む根」の略。 「二枝」とは、火之明尊、瓊々杵尊の兄弟のことか。 |

| カに賞(め)づる | 君は暗(が)も無し | |

| 二心(ふた)も無し | 神の鏡の | |

| 天照らす | 日嗣(ひつぎ)の君と | |

| 守る箱根ぞ」 | ||

| ついに掘る | 伊豆雄走りの |

(※)伊都之尾羽張(いつのおはばり)=天之尾羽張神(あめのおはばりのかみ) 「勢いのある、雄々しい大蛇(はは)の剣」とは天孫の国譲り天降りの条で述べられるている建御雷神の派遣では「伊都之尾羽張の神」で登場する「天の尾羽張」と同一 の神で建御雷神の親神とされる。稜威雄走神(いつのおばしり) とも記される。伊都及び雄走と記される事で走井の神→走湯の神とも見られる場合が有る。 伊都之尾羽張=稜威雄走神とすると伊豆之尾羽張→走井の神/走湯の神 伊豆国奇譚より |

| 洞穴に | 親から入りて | |

| 箱根神 | 祭りてのちに | (※)神奈川県のは箱根神社元宮。祭神は瓊瓊杵尊・木花咲哉姫命 ・彦火火出見尊であるが、『秀真伝』で箱根神とは天之忍穂耳尊のこと。 |

| 原治君(はらおきみ) | 遺し言より | |

| 二民(ふたたみ)の | 争いあれば | |

| 臣政(とみまつり) | 和し裁きて | |

| 何事も | 尾民お立てて | |

| 新民の | 欠けは原より | |

| 償わす | 故に世の内 | |

| 睦まじき | 兄弟(ゑと)お名付けて | |

| はらからと | いふ本居ぞ | |

| 原治君(はあをきみ) | 伊豆崎宮に |

(※)走湯神社は、もとは現社地より北へ600mほどの「宮ケ崎」という丘に鎮座していたという。「宮ケ崎」は、古くは「伊豆崎」といったといいます。当社・走湯神社が、式内社・伊豆奈比咩命神社かもしれない。 |

| 箱根神 | 三年祭りて |

(※)富士山周辺の地形は『秀真伝』が伝えている地理と、現在の地理では大幅に変動していると思う。

九頭龍神社(新宮)の地図

大きな地図で

Copyright (C) 2002-2015 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.

お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。