文献に掲載されている由緒書き

三輪山に「おのころ」の時の天沼矛を納めた可能性がある・・

古事記上巻初めの一節。

「伊邪奈岐命、伊邪奈美命二柱の神は天の浮橋に立ちて、天の沼矛を差し下してかきたまへば、塩こをろこをろにかきなして引き上げたまふときに、其の矛先よりしたたり落つる塩つもりて嶋となる。これおのころ嶋なり。其の嶋に天降りまして、天之御柱を見立て、八尋殿を見立てたまひき」

つまり「天の逆矛」は天地創造の神器であり三種の神器よりもはるかに古く 尊い日本の宝として位置付けられている。

「伊邪奈岐命、伊邪奈美命二柱の神は天の浮橋に立ちて、天の沼矛を差し下してかきたまへば、塩こをろこをろにかきなして引き上げたまふときに、其の矛先よりしたたり落つる塩つもりて嶋となる。これおのころ嶋なり。其の嶋に天降りまして、天之御柱を見立て、八尋殿を見立てたまひき」

天の沼矛があることは知っていた。

そして、この「天の沼矛(ぬほこ)」を国土修理個成(ツクリカタメ) つまり国造りの際にその基点を決めるため天より投げ下ろし 、逆さまに刺さったものが「天の逆矛(さかほこ)」となったといわれている。つまり「天の逆矛」は天地創造の神器であり三種の神器よりもはるかに古く 尊い日本の宝として位置付けられている。

(※)私は「大和三山(天香久山・畝傍山・耳成山)」は三種の神器の御鎮台だと紹介してきた。

大和三山全体の説明 | 天香久山 | 畝傍山 | 耳成山「天の逆矛」が祀られているところがあるらしい・・

「天の逆矛」の紹介によれば、

別の話ではイザナギ・イザナミより大己貴命(大国主命)に受け継がれた 「天の沼矛」をニニギノミコトがこの地(高千穂山頂)に降臨の際、突き立てたものだとも伝えられている。

『秀真伝(ほつまつたゑ)』上巻 第23巻(PP831-872) が伝える逆矛(さかほこ)

『秀真伝(ほつまつたゑ)』上巻の第23巻では、伊邪那岐尊・伊邪那美尊から天照神が逆矛(さかほこ)を賜ひ、天照神から奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命に逆矛(さかほこ)が引き継がれたと書かれている。

そのさい、奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命は、天照神から「日本大国御魂神(やまとおおこのみたまかみ)」という名を賜った。

奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命は、三諸山(みもろやま)に洞穴を掘られ、天照神より賜いし天の逆矛(あめのさかほこ)をひっさげて、お隠れ、お鎮まりになられたのでした。

その洞にて時を待ち、素直な心の持ち主を見分けようと、山に直(すぐ)なる木である杉をお植えになりました。

日本大国御魂神(やまとおおこのみたまかみ)は元来、日の輪の分身(わけみ)であり、天照神に次ぐご神徳の神でした。

(上巻P872)

天の逆矛(あめのさかほこ)は奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命と共には、三諸山(みもろやま)に洞穴を掘られ、お鎮まりになられているという点である。

そのさい、奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命は、天照神から「日本大国御魂神(やまとおおこのみたまかみ)」という名を賜った。

奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命は、三諸山(みもろやま)に洞穴を掘られ、天照神より賜いし天の逆矛(あめのさかほこ)をひっさげて、お隠れ、お鎮まりになられたのでした。

その洞にて時を待ち、素直な心の持ち主を見分けようと、山に直(すぐ)なる木である杉をお植えになりました。

日本大国御魂神(やまとおおこのみたまかみ)は元来、日の輪の分身(わけみ)であり、天照神に次ぐご神徳の神でした。

(上巻P872)

『秀真伝(ほつまつたゑ)』上巻 第23巻(PP831-872)より

『秀真伝(ほつまつたゑ)』の伝える大事な点・・天の逆矛(あめのさかほこ)は奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命と共には、三諸山(みもろやま)に洞穴を掘られ、お鎮まりになられているという点である。

大国主の国づくりにおける三輪山

大国主の国づくり【出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』】より

神産巣日神は少名毘古那が自分の子であることを認め、少名毘古那に大国主と一緒になって国づくりをするように言った。大国主と少名毘古那は協力して葦原中国の国づくりを行った。

その後、少名毘古那は常世に渡って行った。

大国主は、

「これから私一人でどうやって国を作れば良いのだろうか」

と言った。

その時、海を照らしてやって来る神がいた。

その神は、

「我は汝の幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)である。丁重に私を祀れば、国作りに協力しよう」

と言った。

どう祀ればよいかと問うと、大和国の東の山の上に祀るよう答えた。

この神は現在御諸山(三輪山)に鎮座している神(大物主)である。

以上大国主の国づくり【出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』】より

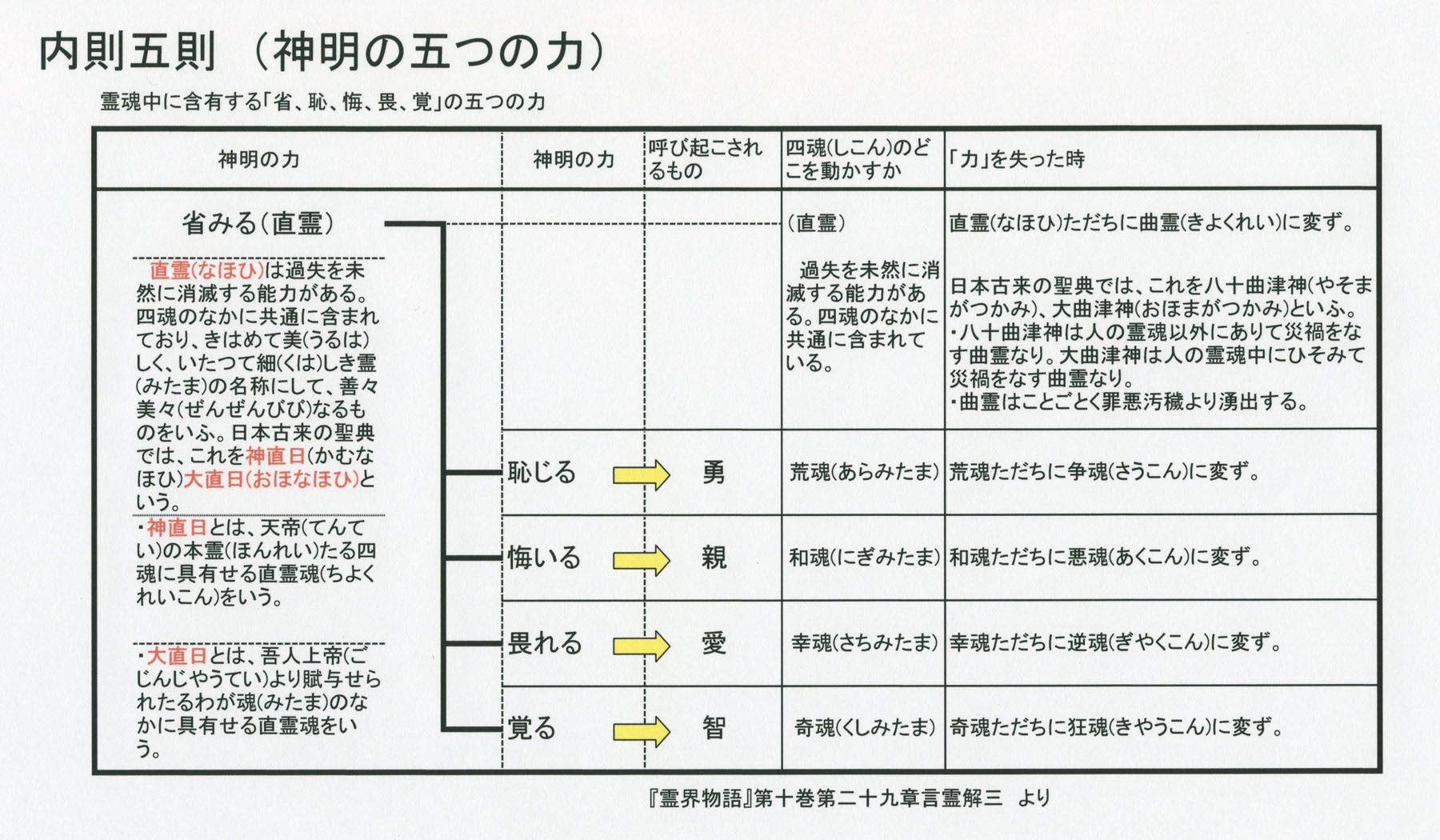

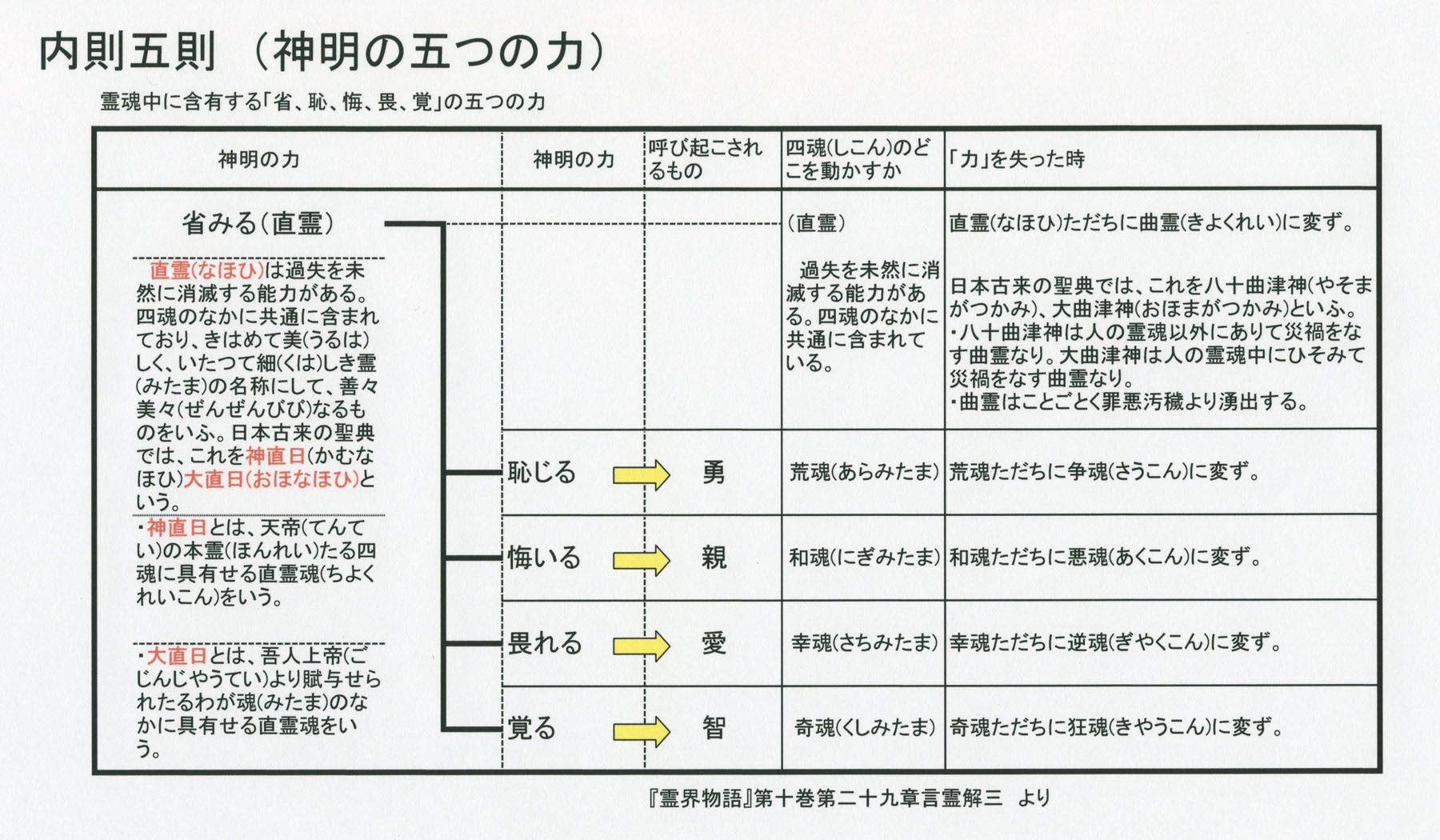

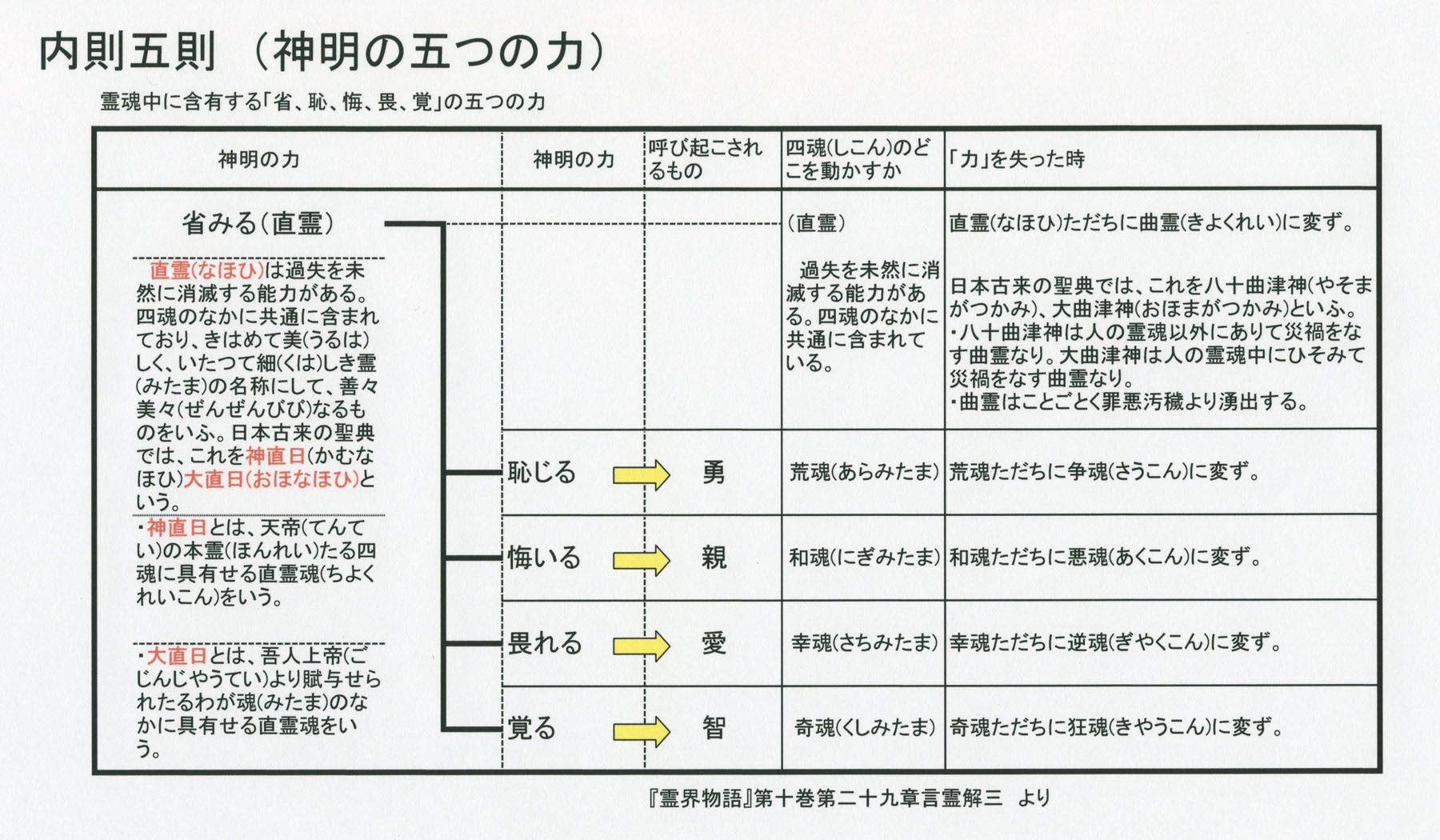

(※)幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)についての説明は下図(クリックすると拡大表示されます)。

『秀真伝』と大国主の国づくりにおける三輪山を総合的に考えると・・

大国主命の国づくりにおける三輪山伝承によると

海を照らしてやって来る神は言う「我は汝の幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)である。」

そして幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)は続けていっている。

「丁重に私を祀れば、国作りに協力しよう」

こうして、大国主命の幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)は三諸山(みもろやま)とも呼ばれる三輪山(みわやま)に祀られることになった。

私は、なぜ大国主命がここまで大規模な国づくりできるのかとても不思議だった。

伊邪那岐命と伊邪那美命の国生みに匹敵するお働きをされているのだ。どうしてこういうお働きが出来たのだろう。

『秀真伝(ほつまつたゑ)』の伝える大事な点は次の点だ・・

天の逆矛(あめのさかほこ)は奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命と共には、三諸山(みもろやま)に洞穴を掘られ、お鎮まりになられている。 つまり、三諸山(みもろやま)とも呼ばれる三輪山(みわやま)は天の逆矛(あめのさかほこ)を受け入れることの出来る山であり、大国主命の幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)をも祀れる山であるという点である。天の逆矛(あめのさかほこ)と大国主命の幸魂奇魂(さきみたまくしみたま)とは同じものである可能性が高い。

次のような理屈だ。伊邪那岐命と伊邪那美命の国生みは未完で終わったのだが・・

伊邪那岐命と伊邪那美命は国生みの後に神生みを行っている。

「おのころの国成り」の時にお使いになられた沼矛(ぬぼこ)はどうされたのだろうか?

今まで考えたこともなかった。

さらに、国生みの時「くらげなすただよえる」状態のとき、なぜ沼矛(ぬぼこ)で掻き混ぜたのだろう?

なぜ杖(つえ)ではなかったのだろう。

今風の掻き混ぜ棒ではなかったのだろう。

国常立尊の宇宙が崩壊ときの崩壊原因は、いろんなところに潜んでいる「天魔(てんま)」である。

これが地の側に写されてしまったのだ。

天をいったん地で受けて、地の側で分離・分割し、天に戻す作業が始められたのだ。

それから、神生みに入っていった。

だから、このことを知っている神はいなかったし、伝える文献もなかったのかもしれない。

「おのころの国成り」の時にお使いになられた沼矛(ぬぼこ)はどうされたのだろうか?

今まで考えたこともなかった。

さらに、国生みの時「くらげなすただよえる」状態のとき、なぜ沼矛(ぬぼこ)で掻き混ぜたのだろう?

なぜ杖(つえ)ではなかったのだろう。

今風の掻き混ぜ棒ではなかったのだろう。

「おのころの国成り」の時、沼矛(ぬぼこ)でなければならなかった理由は・・

おそらく、国常立尊の宇宙が崩壊ときの崩壊原因となったものを分離・隔離するために沼矛(ぬぼこ)の両刃の力を活用されたのだろうと思う。国常立尊の宇宙が崩壊ときの崩壊原因は、いろんなところに潜んでいる「天魔(てんま)」である。

これが地の側に写されてしまったのだ。

天をいったん地で受けて、地の側で分離・分割し、天に戻す作業が始められたのだ。

伊邪那岐命と伊邪那美命の国生みは未完で終わっている。

伊邪那岐命と伊邪那美命の国生みの時の沼矛(ぬぼこ)は三諸山(みもろやま)とも呼ばれる三輪山(みわやま)に納められたのだ。それから、神生みに入っていった。

だから、このことを知っている神はいなかったし、伝える文献もなかったのかもしれない。

天沼矛(あめのぬぼこ)が神格化されて現れてきたのが・・

三諸山(みもろやま)とも呼ばれる三輪山(みわやま)に納められた、伊邪那岐命と伊邪那美命は国生みの時の天沼矛(あめのぬぼこ)は、大己貴命(大国主命)、奇杵命(大己貴)の子である恵比寿顔の奇彦命、鰐彦命(金比羅さん)と神格化されて現れてきたのかもしれない。

(※)先ほどの表が一霊四魂(いちれいしこん)の説明にもなります(クリックすると拡大表示されます)。

日本には一霊四魂(いちれいしこん)という考え方がある。

一つの神霊は4つの霊となって現れるという考え方である。(※)先ほどの表が一霊四魂(いちれいしこん)の説明にもなります(クリックすると拡大表示されます)。

Copyright (C) 2002-2011 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.

お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。