記録に残しておきたいメモ書き

洞部落

麓に神武天皇陵(ミサンザイ古墳)を見据える畝傍山の麓からやや上方にかけて、かつて洞(ほら、大和国高市郡白橿村大字山本枝郷洞)と呼ばれる村が存在した。

この村は、神武陵の南手、ちょうど同陵を見下ろす場所に位置する、嘉永7年(1854年)の時点でおよそ120戸、大正9年(1920年)の時点でおよそ200戸を数えた、同陵墓の守戸―いわゆる墓守の集落と伝わる村で、被差別部落であった。

大正時代に入って間もない頃、国の主導による本格的な神武陵一帯の整備が始まると、その拡張の必要などにともなって、洞村は自体の移転を余儀なくされる。その後移転先の決定について難航を重ねた末に大正6年(1917年)に付近の平野部に移転した。

国家権力によって強制的に執行されたものであるとされてきた洞部落移転問題であったが、この認識に対する反証を行ったのが移転後の部落に生まれ育った辻本正教(後の部落解放同盟中央執行委員)であった。氏による反証では、強制執行は行われておらず、洞村の人々が陵墓への畏怖心などから自主的に移転を決めたとの事実が明らかにされた。また移転に際しては補償費用も出ていた。

この村は、神武陵の南手、ちょうど同陵を見下ろす場所に位置する、嘉永7年(1854年)の時点でおよそ120戸、大正9年(1920年)の時点でおよそ200戸を数えた、同陵墓の守戸―いわゆる墓守の集落と伝わる村で、被差別部落であった。

大正時代に入って間もない頃、国の主導による本格的な神武陵一帯の整備が始まると、その拡張の必要などにともなって、洞村は自体の移転を余儀なくされる。その後移転先の決定について難航を重ねた末に大正6年(1917年)に付近の平野部に移転した。

国家権力によって強制的に執行されたものであるとされてきた洞部落移転問題であったが、この認識に対する反証を行ったのが移転後の部落に生まれ育った辻本正教(後の部落解放同盟中央執行委員)であった。氏による反証では、強制執行は行われておらず、洞村の人々が陵墓への畏怖心などから自主的に移転を決めたとの事実が明らかにされた。また移転に際しては補償費用も出ていた。

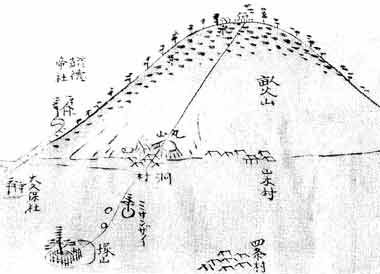

安政2年(1855年)に描かれた畝傍山で、作者は不明。

生国魂神社の近くから畝傍山を見る

畝傍山北面(画像を編集しています)

丸山拡大図(画像を編集しています)

Copyright (C) 2002-2010 「月の光」成田亨 All Rights Reserved.

お問合せはこちらのメールフォームからお願いします。※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。